Zur Beantwortung der Frage, wie die Pendelmobilität in der Region der Zukunft nachhaltig gestaltet werden, kann tragen verschiedene Instrumente bei, die in MOBITAT 2050 entwickelt wurden. Qualitative Interviews und eine Fokusgruppendiskussion bilden die Grundlagen, um die Hintergründe von Standortentscheidungen und des Pendelverhaltens in der Region FrankfurtRheinMain zu verstehen. Diese ersten Erkenntnisse wurden durch weitere empirische Erhebungen ergänzt, erweitert und vertieft. Zusätzlich wurde untersucht, wie Verhaltensveränderungen beispielsweise durch das Nudging angestoßen werden können. Szenarien und Modelle dienen zur Abbildung und Analyse möglicher Entwicklungen bis 2050. Die Nachhaltigkeitsbewertung schließlich ermöglicht die Einordnung der Ergebnisse in einen übergeordneten Kontext und damit die Ableitung von Handlungsbedarfen.

Empirie

MOBITAT 2050 wendet als Forschungsprojekt verschiedene empirische Methoden an, um festzustellen, wie neue Entwicklungen im Bereich des Pendelns sich in Zukunft auswirken können. Auswertungen von großen Mobilitätserhebungen wie Mobilität in Deutschland (2017) zeigen, dass Pendelwege eine durchschnittliche Länge von 16 Kilometern aufweisen. Sie sind im Vergleich zum Durchschnitt aller Wege (12 Kilometer) nicht nur länger, sie werden auch überproportional oft mit dem Pkw zurückgelegt (60 Prozent im Vergleich zu 43 Prozent).

Um Details und Hintergründe des Pendelns und der damit zusammenhängenden Entscheidungen für einen Wohn- und Arbeitsort zu verstehen, stellen Interviews und Gruppendiskussionen eine geeignete Untersuchungsmethode dar. Somit wurden die Assoziationen, Wünsche und Bedürfnisse bzgl. Wohnortwahl, Pendeln und zukünftigen Verkehrsentwicklungen in leitfadengestützten Interviews mit pendelnden Personen aus der Region Frankfurt-Rhein-Main untersucht. Die Erkenntnisse wurden zusätzlich durch eine Fokusgruppendiskussion vertieft.

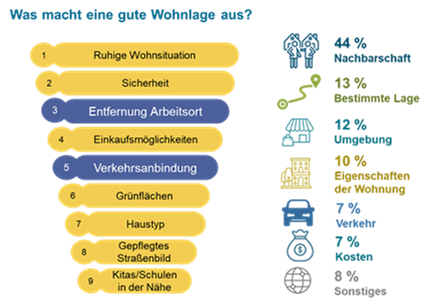

Die Ergebnisse aus den Arbeiten in MOBITAT 2050 zeigen, dass Personen vor allem aus persönlichen Gründen (also Veränderung der eigenen Situation – beruflich oder familiär) oder extern verursacht (z.B. Mieterhöhung, Kündigung der Wohnung) umziehen. Faktoren, die hierbei eine Rolle spielen sind vor allem wohnungsbezogen. Bezüglich des Standortes sind das Wohlbefinden in der Umgebung sowie die Nähe zu sozialen Kontakten wie Familie und Freunde wichtiger als die vorhandene Infrastruktur. Erst nachrangig wird hingegen die Anbindung an Verkehrsinfrastrukturen zur Erreichung des Arbeitsplatzes (v.a. Autobahn und Bahnhöfe) einbezogen. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes in den größeren Städten suchen viele Personen auch außerhalb nach einer neuen Wohnung.

Die interviewten Personen pendeln hauptsächlich mit einem Verkehrsmittel, mindestens drei Mal wöchentlich und benötigen dafür zwischen 10 Minuten und 1,5 Stunden. Pendeln ist somit stark von Routinen geprägt. Viele Personen fühlen, dass sie aufgrund der Infrastruktur keine Wahlmöglichkeiten bei der Ausgestaltung ihrer Pendelwege hätten. Das Pendeln wird oft als unumgänglich hingenommen.

Viele weitere Ergebnisse aus den Interviews erläutert die Präsentation „Qualitative Bestandsaufnahme zur Wahl des Wohn- und Arbeitsorts und des Pendelns“.

Eine Online-Befragung diente zur Ermittlung der Präferenzen bei der Wohnstandortwahl und auf dem Pendelweg. Befragte konnten dafür in einem sogenannten Discrete-Choice-Experiment zwischen Wohnstandorten mit jeweils unterschiedlich langen Pendelwegen und verschiedenen Verkehrsmitteln entscheiden. Hierbei wurden auch unterschiedliche Szenarien bezogen auf der Bedeutung des Homeoffice berücksichtigt. Das Experiment zeigt, dass Teilnehmenden die Zeit, die sie auf dem Weg zur Arbeit einsparen weniger ausmacht, wenn sie einen Teil der Woche zuhause arbeiten würden. Kurze Entfernungen zwischen Wohn- und Arbeitsort haben somit für Personen, die im Homeoffice arbeiten können eine geringere Bedeutung. Da dies vor allem auch für Pkw-Wege gilt, kann Homeoffice nicht allein als Strategie zur Verkehrsvermeidung funktionieren, sondern muss mit weiteren Maßnahmen zur Förderung des nachhaltigen Pendelns kombiniert werden.

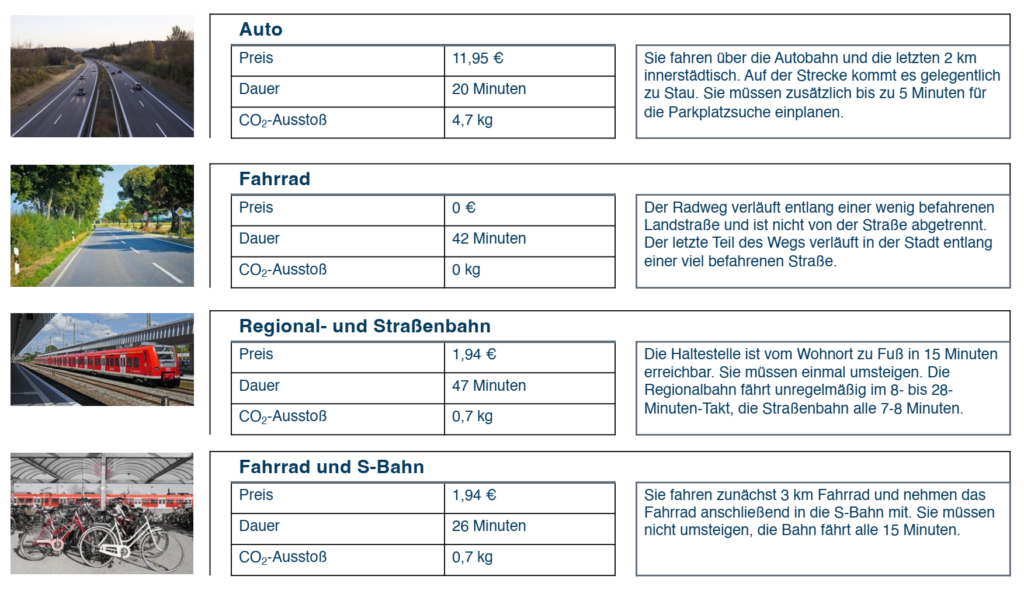

In einem weiteren simulierten Verhaltensexperiment wurde untersucht, welche Verkehrsmittel Personen am ehesten für das Pendeln wählen würden und welche Eigenschaften (Preis, Dauer, Umstiege, Parkplatzsuche, CO2-Ausstoß) dabei wichtig sind. Auch befasste sich das Experiment mit der Frage, inwiefern sich die Vorlieben für bestimmte Verkehrsmittel auf hypothetischen Pendelwegen unter zukünftig wählbaren Alternativen ändern würden. Dabei wurde zusätzlich untersucht, wie neue Mobilitätsangebote angenommen werden.

Quelle: DLR, ConPolicy

Im Ergebnis präferierten die meisten der 1.000 Teilnehmenden sowohl für eine kurze Strecke (6 km) als auch eine mittlere Strecke (11 km) und sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft nachhaltige Verkehrsmittel. Fast die Hälfte der Personen, die vorher das Auto für den Pendelweg gewählt hatten, wären in der Zukunft mit einem nachhaltigeren Verkehrsmittel unterwegs. Auf der längeren Strecke (31 km) wählten die meisten für die Gegenwart das Auto und würden aber in einer Zukunft mit neuen Mobilitätsangeboten ein nachhaltiges Verkehrsmittel nutzen. Dies ermöglicht deutliche Einsparungen bei den CO2-Emissionen. Die wichtigsten Faktoren sind Pünktlichkeit, Preis und Reisezeit. Die Ergebnisse zeigen auch, wie Verkehrsmittel für das Pendeln attraktiver werden können. So sollte der ÖPNV beispielsweise verlässlicher und günstiger sein und bessere Verbindungen ermöglichen. Ergebnisse beider Experimente fasst das Factsheet „Pendelweg und Präferenzen im Kontext der Verkehrsmittelwahl“ zusammen. Details beschreiben der Bericht „Wenn es doch nur ein Autonomes Shuttle gäbe… Ergebnisse eines Online-Verhaltensexperiments“ und der Artikel „Pünktlich, günstig, schnell – und das Klima?“.

Eine weitere empirische Methode zur Untersuchung der Wirkmechanismen für nachhaltigeres Pendeln sind Realexperimente. In MOBITAT wurden diese durchgeführt, um zu untersuchen, wofür das sogenannte Nudging – Personen darin zu unterstützten, wünschenswerte Verhaltensweise umzusetzen – eingesetzt werden kann und was dabei beachtet werden muss. Dafür wurden die Einführungen eines Jobtickets, einer Biksharing-Station mit bezuschusstem Abo und einer App zur Bildung von Fahrgemeinschaften begleitet. Im Ergebnis zeigt sich, dass Nudges vor allem dann die Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel stimulieren können, wenn die Angebote bereits attraktiv sind. Details zu der Methode, zu den Arten von Nudges wie Social Proofing, Abbau von Hürden, Reziprozität und Aufforderungen zum Handeln und zu den Ergebnissen erläutert der Beitrag „Schon wieder ‚ne Mail… – Wie Aufmerksamkeit erzeugt und Verhaltensänderungen erreicht werden können (und wo die Grenzen sind)“. Wie Nudging eingesetzt werden kann fasst das Factsheet „Nudging für die Mobilitätswende Ein Leitfaden für den praktischen Einsatz“ zusammen.

Szenarien und Modelle

Quelle: DLR

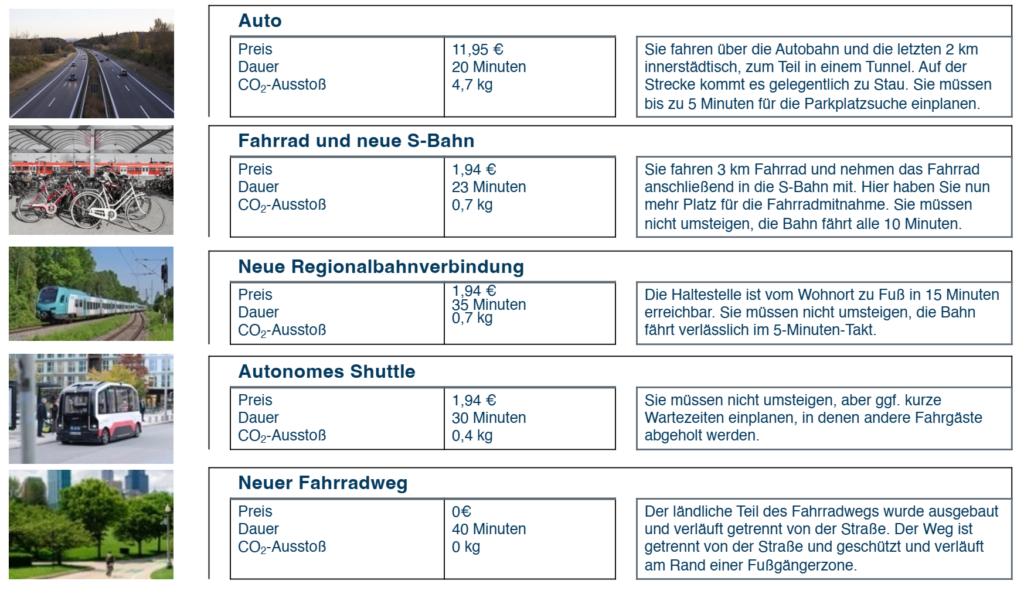

Modelle sind eine Vereinfachung der Realität. Sie nutzen daher viele Annahmen um untersuchen zu können, wie sich Sachverhalte unter anderen Rahmenbedingungen entwickeln. Szenarien fassen diese Annahmen zusammen und bilden den Grundstein zur Untersuchung der Veränderungen hin zur Region der Zukunft im Jahr 2050 und der Ableitung von Überlegungen, wie diese möglichst nachhaltig gestaltet werden können. Die Fortschreibung von Bevölkerungs- und Haushaltsprognosen für das Jahr 2050 zugrundelegend steigt die Zahl der Wohneinheiten von 2017 bis 2050 um ca. 350.000 auf ca. 3,37 Millionen Wohnungen an. Um mögliche Pfade für die Siedlungsentwicklung zu definieren fanden verschiedene Methoden Anwendung. Zentral dabei war ein Workshop, dessen Konzeption auf einer Dokumentenanalyse regionaler Planwerke basiert um die raumplanerischen Rahmenbedingungen zu erfassen. Die Siedlungsentwicklung wurde dabei als Entwicklung von einerseits Wohn- und andererseits Gewerbeflächen vereinfacht. Ergebnis der Dokumentenanalyse ist die Strukturierung des Untersuchungsraums hinsichtlich der drei Kriterien strukturräumliche Einordnung (Verdichtungsraum/ländlicher Raum), Zentralität (Oberzentrum/Mittelzentrum/Grundzentrum) und Verortung auf Entwicklungsachsen. Die Analyse ergibt auch, dass eine weitere Besiedlung und Verdichtung in der Region vor allem entlang des schienengebundenen öffentlichen Verkehrs und in Verdichtungsräumen sowie im Bestand stattfinden soll. Ein Workshop mit Kleingruppen diente dazu die räumlichen Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung mit Zahlen zur zukünftigen Entwicklung zu hinterlegen und zwar konkret zur räumlichen Verteilung von Arbeitsplätzen und zur Dichte und räumlichen Verteilung des Wohnungsangebotes. In Projektion A: Suffizienz durch Planung erfolgt die Entwicklung vor allem im Rahmen der bisherigen Planungsvorgaben, die einer Zersiedelung entgegenwirkt. Die Anzahl der Wohnungen ist in Projektion B gleich, die Dichte bei höherer Wohnfläche insbesondere in peripheren Gemeinden jedoch geringer, da hier die Nachfragemuster (z.B. der Wunsch nach einem Haus im Grünen) ein stärkeres Gewicht erhalten. Das Arbeitsplatzangebot ist in beiden Projektionen etwa gleich hoch und gleichverteilt und wird auch im Vergleich zum aktuellen Bestand als etwa gleichbleibend angenommen.

Quelle: ISB

Wie fand der Prozess zur Szenarienentwicklung im Detail statt und was waren die Ergebnisse? Der Bericht „Erarbeitung von Szenarien im Projekt MOBITAT 2050“ beschreibt dies und enthält auch die im Workshop erarbeitete Verteilungsmatrix für den Bestandszuwachs an Wohnraum für die verschiedenen Gemeindekategorien.

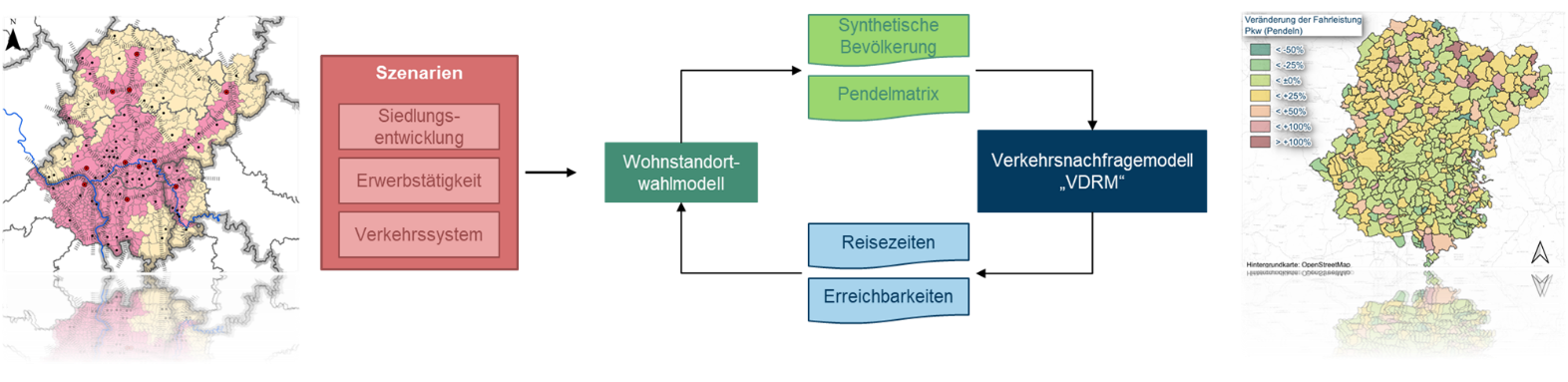

Zwei Modelle finden Anwendung um die Annahmen der Szenarien abzubilden und Innovationen und Maßnahmen im Verkehrssystem zu simulieren. Insbesondere neue On-Demand-Angebote (z.B. ein per App angeforderter und mit den Routen anderer Fahrgäste abgestimmter „Rufbus“) und automatisierte Fahrzeuge können hier Auswirkungen haben. Zu den modellierten Maßnahmen gehören aber auch der Infrastrukturausbau für das Fahrrad und den ÖPNV und regulatorische sowie organisatorische Maßnahmen wie Jobtickets, Parkraummanagement und City-Maut.

Quelle: DLR

Verkehrsmodelle nutzen oft sehr kleinräumig aufgelöste Verteilungen der Bevölkerung als Input. In MOBITAT fand ein neuartiger Ansatz Anwendung, der zu nächst eine großräumige Bevölkerungsprognose nutzt und diese dann auf die Gemeinden verteilt. Voraussetzung war, dass das neue Modell geeignet sein muss die Fragestellungen zum Pendeln in der Region der Zukunft beantworten zu können und also folgende Einflussfaktoren auf das Pendeln und die Verteilung von Haushalten abbilden kann:

- Änderungen der Siedlungsstruktur

- Änderungen der Organisation von Erwerbstätigkeit (inklusive Homeoffice)

- Änderungen innerhalb des Verkehrssystems

Das sogenannte „ISB-Modell“ besteht vereinfacht gesagt aus vier Modulen: der Wohnstandortwahl, der Erzeugung der synthetischen Bevölkerung, der Berechnung der Wohnflächennachfrage und der Preisbildung. Ausgangspunkt ist der Arbeitsort der Pendelnden, dem jeweils eine Wohngemeinde zugeordnet wird. Ergebnis ist eine Pendelmatrix auf Gemeindeebene. Das nächste Modul erzeugt aus diesen Summen eine synthetische Bevölkerung, die bestimmte Annahmen hinsichtlich der demographischen Struktur berücksichtigt. Den einzelnen Haushalten werden entsprechend der Haushaltseigenschaften und Erreichbarkeiten des Wohnortes Pkws angespielt. Im nächsten Schritt bekommt nun jeder Haushalt eine Wohnungsgröße zugewiesen. Ergebnis ist der Bedarf an Wohnfläche pro Gemeinde. Ist dieser größer als das Angebot verändert sich im nächsten Schritt der Preis für das Wohnen solange bis das System im Gleichgewicht ist.

Die Abbildung des Verkehrs übernimmt das Modell VDRM (Verkehrsdatenbasis Rhein-Main), das die synthetische Bevölkerung und die Pendelmatrizen aus dem ISB-Modell verwendet. Soziodemographische Daten sowie der Pkw-Besitz stellen den Input zur Berechnung der Verkehrszeugung dar. Da auch theoretisch Verkehr und Landnutzung immer zusammenhängen sind Verkehrsmodell und Wohnstandortmodell iterativ gekoppelt. Das heißt, dass beide Modelle so häufig durchgerechnet werden bis die Änderungen in den Modell-Outputs nicht mehr stark vom vorhergehenden Lauf abweichen. Die Schnittstellen zwischen den Modellen bilden neben der synthetischen Bevölkerung und Pendelmatrizen aus dem ISB-Modell die Reisezeiten und Erreichbarkeiten aus dem Verkehrsmodell.

Wie die Modelle zur Wohnstandortwahl und zur Abbildung des Verkehrs im Detail zusammenspielen erläutert der Artikel „MOBITAT 2050: Pendelmobilität im Spannungsfeld von Wohnen und Arbeiten“ (in Veröffentlichung).

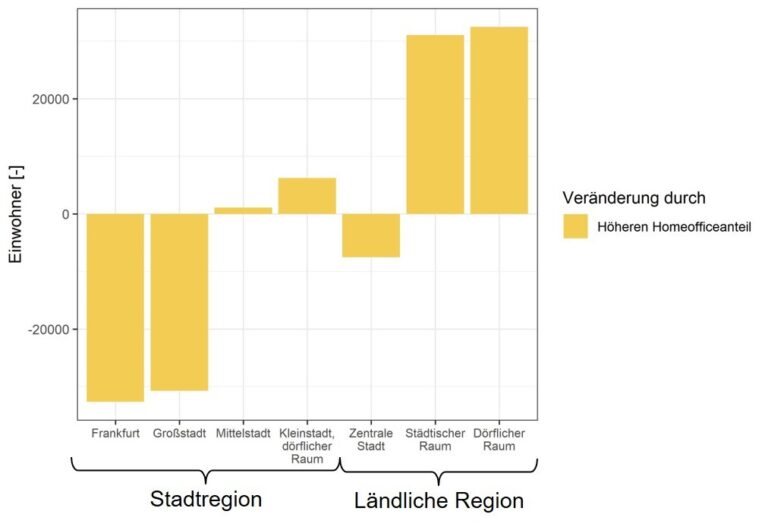

Im Ergebnis zeigt sich, dass Menschen bei höherem Homeoffice-Anteil tatsächlich eher in ländliche Gemeinden ziehen. Diese verteuern sich, während in den Oberzentren Wohnungspreise gedämpft werden. Homeoffice führt laut der Modellierung auch dazu, dass der ÖPNV auf Pendelwegen stärker genutzt wird, die Pkw-Fahrleistung nimmt dagegen ab. Wer seltener zur Arbeit fährt, ist also bereit, weitere Wege, die auch länger dauern im ÖV zurückzulegen. Andere Szenarien zeigen, dass vor allem bei der Umsetzung von Maßnahmen zur flächendeckenden Verkehrswende der Pkw-Verkehr und auch die Gesamt-Fahrleistung in der gesamten Region bedeutsam abnehmen. Am geringsten ist das Pkw-Verkehrsaufkommen, wenn stark restriktive Push-Maßnahmen eingeführt werden und gleichzeitig jeder zuhause arbeitet, der kann.

Detaillierte Ergebnisse erläutert der Bericht „Modellierung der Szenarien – Ergebnisbericht“. Das Factsheet Factsheet „Blick auf 2050 – Modellierung von Szenarien. Erwerbstätigkeit, Siedlungsentwicklung, Verkehrssystem“ fasst die wesentlichen Erkenntnisse zusammen.

Quelle: ISB

Nachhaltigkeitsbewertung

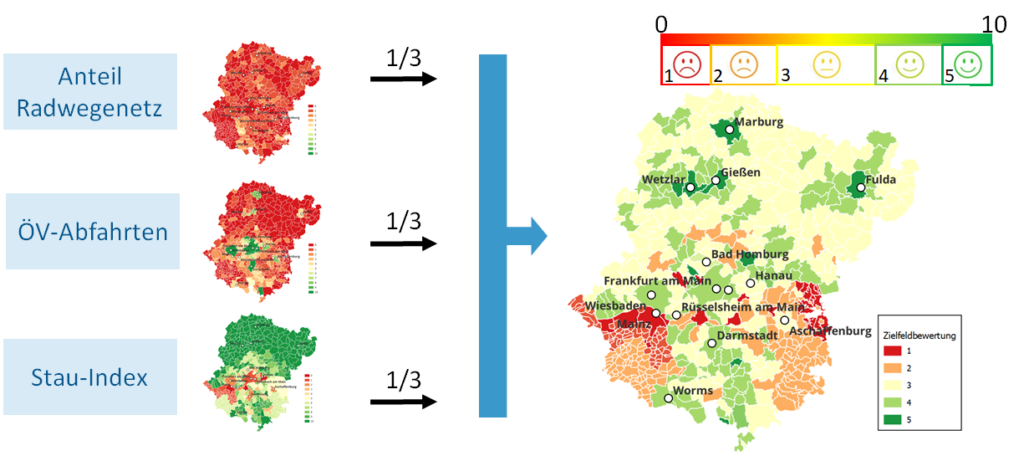

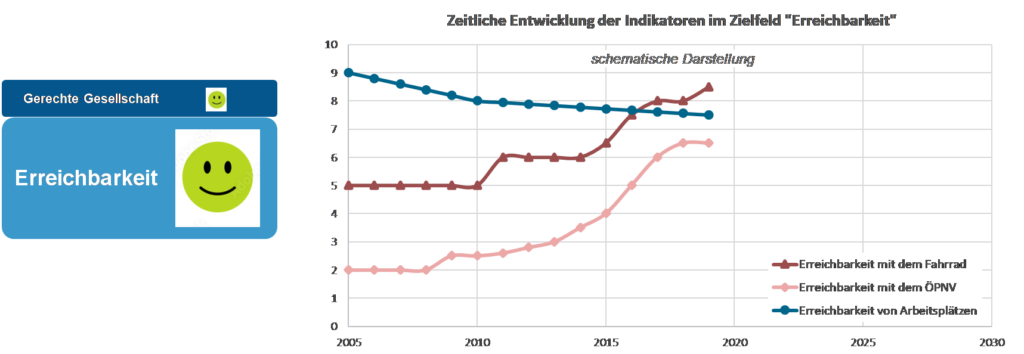

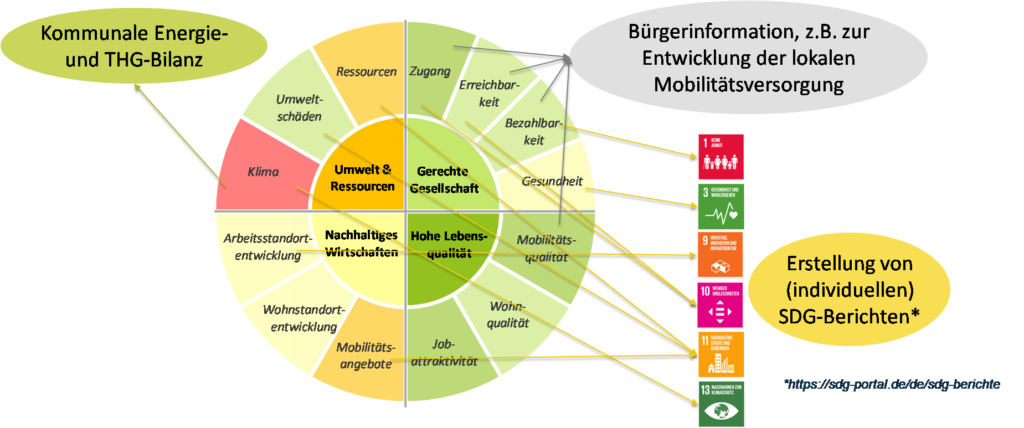

Die Modellergebnisse werden auch in der Nachhaltigkeitsbewertung berücksichtigt. Die Bemessung der Nachhaltigkeit ist von entscheidender Bedeutung um Handlungsbedarfe und Maßnahmen räumlich fokussiert abzuleiten. In MOBITAT bildeten die Nachhaltigkeits-Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales die Basis zur Entwicklung von vier anschaulichen Leitbildern mit jeweils drei bis vier Zielfeldern, die jeweils im Zusammenhang mit der Pendelmobilität stehen. Dazu zählen: „Umwelt und Ressourcen“, „Gerechte Gesellschaft“, „Hohe Lebensqualität“ und „Nachhaltiges Wirtschaften“. Zur Operationalisierung der Zielfelder erfolgte die Recherche von über 150 Indikatoren und die Auswahl von 2-4 Indikatoren je Zielfeld, die aufwandsarm berechnet werden können und leicht verständlich sind. Teilweise entwickelte das Projektteam dafür auch neue Indikatoren. Die Skala der Indikatoren wurde auf 0 bis 10 festgelegt und orientiert sich soweit vorhanden an politischen, oder durch die Wissenschaft oder Interessensverbände definierten Zielvorgaben und sonst an der um Extremwerte bereinigten Streuung des Indikators über alle Kommunen. Die Indikatoren werden je nach Zielfeld entweder über den ungewichteten oder gewichteten Mittelwert, die Aufsummierung zu einem Index oder als Minimalwert der Einzelindikatoren zusammengeführt, der zur Bewertung des jeweiligen Leitbildes für jede Kommune nutzbar ist.

Quelle: ifeu

Wie wurde die Nachhaltigkeitsbewertung entwickelt und wie funktioniert sie genau? Dies fasst das Factsheet „Nachhaltigkeitsbewertung für Pendelmobilität und Wohnstandortwahl“ zusammen.

Zur Überprüfung dieses Ansatzes erfolgte eine Online-Vorstellung und Diskussion mit potenziellen kommunalen Anwendern. Für die verschiedenen Themenfelder wurden außerdem Tiefeninterviews mit Expertinnen und Experten durchgeführt. Aus diesen Daten kann jede Kommune Handlungsprioritäten in Bezug auf Pendelmobilität ableiten und somit entsprechende Entscheidungen mit Daten unterstützen.

Mögliche Anwendungen der Nachhaltigkeitsbewertung

Quelle: ifeu

Die Nachhaltigkeitsbewertung für die verschiedenen Indikatoren, Zielfelder, Leitbilder und Kommunen ermöglicht unterschiedlichste Auswertungsmöglichkeiten: den interkommunalen Vergleich, Vergleiche zwischen Raumtypen (z.B. städtisch/ländlich) z.B. anhand der Streuung und des Medians; eine Kommune kann aber auch Innenschau betreiben und erfahren, in welchen Feldern sie bereits Zielwerte erreicht und wo noch Bedarf für Verbesserung besteht. Im Durchschnitt aller Kommunen schneiden Zielfelder im Leitbild Umwelt & Ressourcen deutlich schlechter ab, als solche in den Leitbildern Gerechte Gesellschaft und Hohe Lebensqualität. Obwohl sich hier zwischen den Raumtypen kaum Unterschiede zeigen, besteht dennoch Verbesserungsbedarf wie auch beim Leitbild Umwelt & Ressourcen. Wie sehen die detaillierten Ergebnisse für die einzelnen Zielfelder aus und welche Anwendungsmöglichkeiten hat die Nachhaltigkeitsbewertung? Der Bericht „Entwicklung einer Nachhaltigkeitsbewertung für Pendeln und Wohnen. Indikatoren für Kommunen am Beispiel der Region FrankfurtRheinMain“ erläutert die Methodik, Ergebnisse und auch Anwendungsmöglichkeiten im Detail.