MOBITAT 2050 liefert Wissen zu unterschiedlichen Themenbereichen, die miteinander verknüpft sind. Wo Menschen Wohnen und Arbeiten ist ausschlaggebend dafür, wie sie Pendeln, also für Mobilität und Verkehr. Für die Gestaltung der Region der Zukunft wiederum ist es entscheidend zu wissen, wie nachhaltig der aktuelle Zustand eigentlich ist und welche Stellschrauben verändert werden müssten um gewünschte Ziele zu erreichen.

Wohnen und Arbeiten

Seit dem Jahr 2000 hat die Bevölkerung in den deutschen Städten um mehr als 20 % zugenommen. Dieser Zuzug wird überwiegend durch junge Menschen getrieben. Gleichzeitig wird der städtische Wohnraum knapper und teurer. Dies führt dazu, dass Wohn- und Arbeitsort noch häufiger in unterschiedlichen Gemeinden liegen und Pendeldistanzen steigen, wobei der Pendelverkehr bereits 2017 ein Drittel der Pkw-Fahrleistung in Deutschland ausmachte. Damit hat die Lage von Wohnort und von Arbeitsort und schließlich die Art wie diese in Städten angeordnet sind eine entscheidende Bedeutung für die Verkehrsentwicklung. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich die Verteilung von Wohn- und Arbeitsorten zukünftig entwickeln wird. Hierfür wurden in MOBITAT Szenarien für das Jahr 2050 entwickelt, die unterschiedliche Siedlungsentwicklungen annehmen. Mithilfe der Verkehrs- und Wohnstandort-Modelle erfolgte die Untersuchung der Wirkung der Annahmen in den Szenarien auf den Wohnungsmarkt in Form von resultierenden Preisen und verbrauchter Wohnfläche für die Gemeinden der Region.

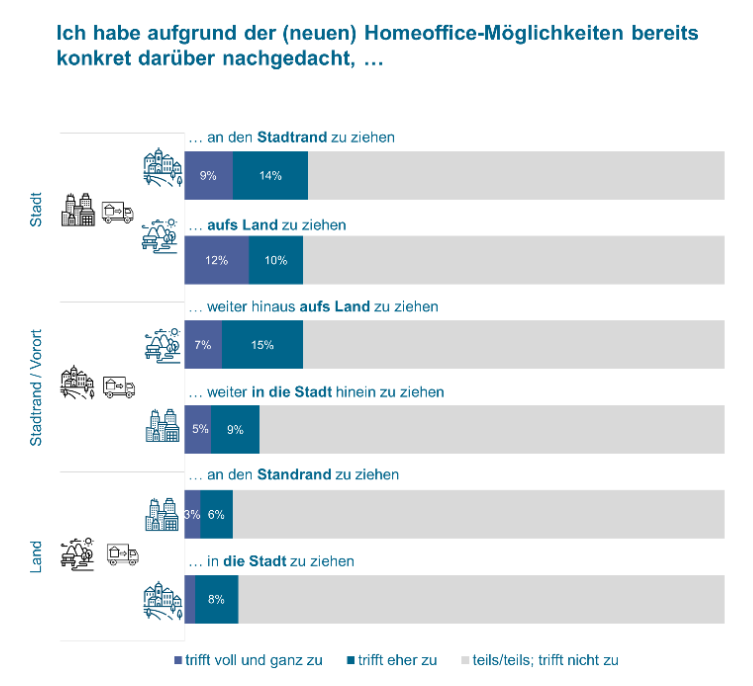

Forschungen zeigen, dass bisher beide Entscheidungen – die für den Wohnort und die für den Arbeitsort – miteinander gekoppelt waren. So ist die Zeit für den Pendelweg – sprich den Weg zur Arbeits- oder Ausbildungsstätte – in sogenannten Wohnstandortwahlmodellen oft ein bedeutender Einflussfaktor, das heißt, wo ich wohne mache ich auch davon abhängig wie lange ich zur Arbeit brauche. In den letzten Jahren hat sich dies jedoch verändert. Nach der Corona-Pandemie arbeiten viel mehr Menschen regelmäßig zuhause. Hier könnte man nun annehmen, dass die Länge des Arbeitsweges für weniger Menschen und seltener bedeutend dafür ist, wo sie wohnen. Anhand empirischer Methoden wurde dies in MOBITAT untersucht. Diese zeigen, dass bei der Möglichkeit einige Tage in der Woche zuhause zu arbeiten der Weg zur Arbeitsstätte als weniger belastend angesehen wird, mit der Konsequenz, dass bei der Entscheidung für einen Wohnort die Entfernung weniger ins Gewicht fällt und zum Beispiel eher die Eigenschaften der Wohnung oder des Wohnumfeldes eine Rolle spielen.

Mobilität und Verkehr

Pendelmobilität ist bedeutend für den Verkehr und damit für die Umwelt, denn Pendeln ist stark von Routinen geprägt und Pendelwege finden daher regelmäßig statt. So machte der Pendelverkehr im Jahr 2017 38 % der gesamten privaten Pkw-Fahrleistung aus (Daten der MiD 2017). Gleichzeitig aber war der Anteil der Wege deutlich geringer, denn pendelnde Personen legen oft weite Distanzen zurück (16 km im Vergleich zum Durchschnitt von 12 km anderer Wegezwecke) und nutzen dafür überproportional häufig den Pkw. Umso ländlicher ein Raum geprägt ist, umso größer werden die Distanzen und auch je höher das Einkommen und das Bildungslevel. Details dazu erläutert der demnächst hier erscheinende Bericht „Wie pendeln Menschen?“. Der Artikel „MOBITAT 2050: Pendelmobilität im Spannungsfeld von Wohnen und Arbeiten“ (in Veröffentlichung) stellt nicht nur Daten zum Mobilitätsverhalten dar, sondern fasst auch die im Projekt verwendeten empirischen Studien und deren Ergebnisse zusammen und beschreibt die Methoden zur Modellierung und Nachhaltigkeitsbewertung.

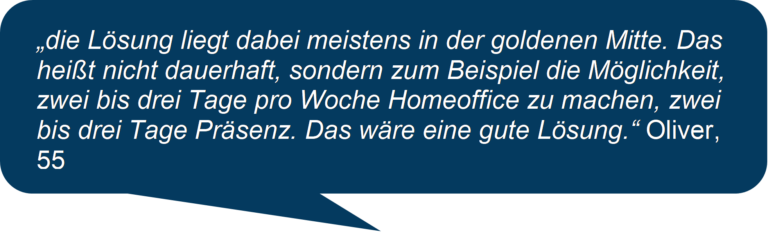

Interviews und eine Gruppendiskussion mit Personen aus der Untersuchungsregion verraten Hintergründe der Entscheidungen über den Wohnort, das Pendeln und die Verkehrsmittelwahl dabei. So ziehen Personen vor allem aus persönlichen Gründen (also Veränderung der eigenen Situation – beruflich oder familiär) oder extern verursacht (z.B. Mieterhöhung, Kündigung der Wohnung) um. Faktoren, die hierbei eine Rolle spielen sind vor allem wohnungsbezogen. Bezüglich des Standortes sind das Wohlbefinden in der Umgebung sowie die Nähe zu sozialen Kontakten wie Familie und Freunde wichtiger als die vorhandene Infrastruktur. Erst nachrangig wird hingegen die Anbindung an Verkehrsinfrastrukturen zur Erreichung des Arbeitsplatzes (v.a. Autobahn und Bahnhöfe) einbezogen. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes in den größeren Städten suchen viele Personen auch außerhalb nach einer neuen Wohnung.

Die interviewten Personen pendeln hauptsächlich mit einem Verkehrsmittel, mindestens drei Mal wöchentlich und benötigen dafür zwischen 10 Minuten und 1,5 Stunden. Pendeln ist somit stark von Routinen geprägt. Viele Personen fühlen, dass sie aufgrund der Infrastruktur keine Wahlmöglichkeiten bei der Ausgestaltung ihrer Pendelwege hätten. Das Pendeln wird oft als unumgänglich hingenommen.

Warum Pendlerinnen und Pendler in der Region das Auto nutzen, welche Vor- und Nachteile der öffentlichen Personenverkehr hat und weitere Details zur Wahl des Wohnortes erläutert die Präsentation „Qualitative Bestandsaufnahme zur Wahl des Wohn- und Arbeitsorts und des Pendelns“ und das Factsheet „Wohnstandortentscheidungen und der Zusammenhang mit dem Pendelweg“ fasst die Ergebnisse zusammen.

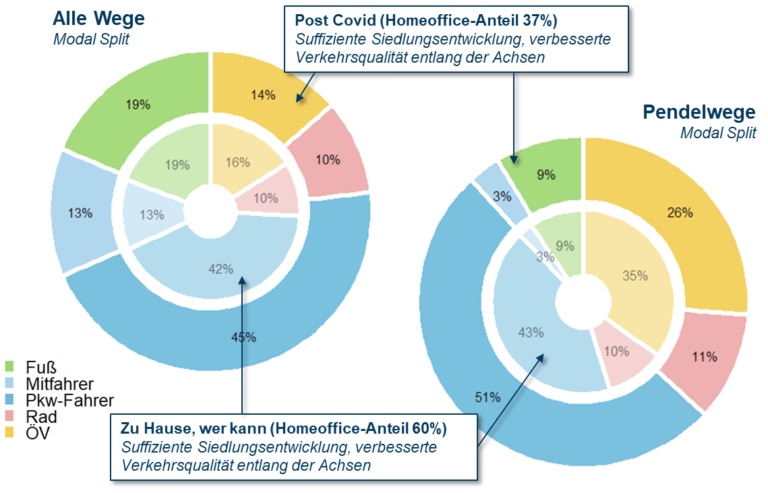

Im Zuge der Corona-Pandemie haben sich Mobilitätsmuster deutlich verändert. Ein Teil dieser Veränderungen ist auch nach überwiegender Immunisierung der Bevölkerung und Rückkehr zur „Normalität“ bestehen geblieben. Der Anteil der Personen, die mindestens ab und zu im Home Office arbeiten ist laut der DLR-Panelerhebung von 13 % im Jahr 2017 auf 37 % im Sommer 2023 gestiegen. Die Anzahl der Zeitkarten für den ÖPNV ist während der Pandemie deutlich zurückgegangen, hat aber durch die Einführung des Deutschlandtickets wieder stark zugenommen. Obwohl ein zunehmender Home Office-Anteil nahe legt, dass der Verkehr insgesamt zurückgeht, zeigen die Zahlen der DLR-Befragung, dass Befragte das Home Office nutzen um weiter vom Arbeitsort entfernte Wohnungen zu beziehen. Diese weiten Arbeitswege werden zudem grundsätzlich seltener zu Fuß oder mit dem Fahrrad und tendenziell auch seltener mit dem ÖPNV als mit dem Auto zurückgelegt. Weitere Details fasst das Factsheet „HOMEOFFICE: Einfluss des Arbeitens von Zuhause auf Wohnen, Arbeiten und Pendeln“ zusammen.

Quelle: ConPolicy

Diese Ergebnisse werden auch durch ein zusätzlich durchgeführtes Online-Experiment zur Ermittlung der Präferenzen bei Wohnstandortwahl und Pendelweg bestätigt. Dieses zeigt, dass Teilnehmenden die Zeit, die sie auf dem Weg zur Arbeit einsparen weniger ausmacht, wenn sie einen Teil der Woche zuhause arbeiten würden. Kurze Entfernungen zwischen Wohn- und Arbeitsort haben somit für Personen, die im Home Office arbeiten können eine geringere Bedeutung. Da dies vor allem auch für Pkw-Wege gilt, kann Home Office nicht allein als Strategie zur Verkehrsvermeidung funktionieren, sondern muss mit weiteren Maßnahmen zur Förderung des nachhaltigen Pendelns kombiniert werden. Mehr dazu im Factsheet „Wohnstandortentscheidungen und der Zusammenhang mit dem Pendelweg“.

Eine Möglichkeit dafür bietet das sogenannte Nudging – das Setzen von Anreizen um bei der Zielgruppe ein bestimmtes gewünschtes Verhalten zu erzeugen. Hierzu gehört vor allem die sorgfältige Konzeption der Kommunikation neuer (und bestehender) Mobilitätsangebote, ihrer Vor- und Nachteile und auch die sorgfältige Programmierung entsprechender Buchungssysteme. Zur Ermittlung der Wirkungen von Nudging im Kontext des Pendelns wurden verschiedene Experimente durchgeführt. Wie Nudging eingesetzt werden kann fasst das Factsheet „Nudging für die Mobilitätswende Ein Leitfaden für den praktischen Einsatz“ zusammen.

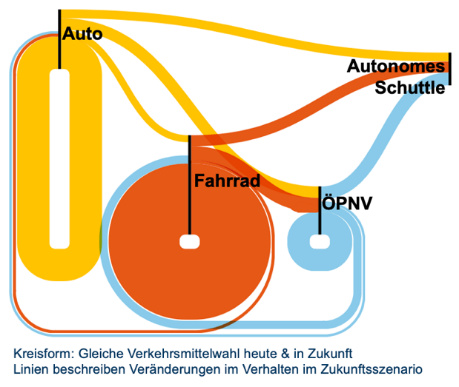

Nicht nur Krisen, wie die Corona-Pandemie, sondern auch technologische Innovationen führen potenziell zu Änderungen im Mobilitätsverhalten und sich ergebenden Verkehr. Insbesondere neue On-Demand-Angebote (z.B. ein per App angeforderter und mit den Routen anderer Fahrgäste abgestimmter „Rufbus“) und automatisierte Fahrzeuge können hier Auswirkungen haben. Dazu gehören aber auch Infrastrukturmaßnahmen wie der Ausbau der Fahrradinfrastruktur und des ÖPNV und regulatorische sowie organisatorische Maßnahmen wie Jobtickets, Parkraummanagement und City-Maut. Diese Änderungen im Verkehrssystem untersucht das genutzte Wohnstandort- und Verkehrsmodell. Die Modellierung zeigt, dass Menschen bei höherem Home-Office-Anteil wie aus den empirischen Ergebnissen abgeleitet eher in ländliche Gemeinden ziehen. Diese werden gleichzeitig teurer, während in den Oberzentren Wohnungspreise sinken. Home Office führt laut der Modellierung auch dazu, dass der ÖPNV auf Pendelwegen stärker genutzt wird, die Pkw-Fahrleistung nimmt dagegen ab. Wer seltener zur Arbeit fährt, ist also bereit, weitere Wege, die auch länger dauern im ÖV zurückzulegen. Andere Szenarien zeigen, dass vor allem bei der Umsetzung von Maßnahmen zur flächendeckenden Verkehrswende der Pkw-Verkehr und auch die Gesamt-Fahrleistung in der gesamten Region stark abnehmen. Am geringsten ist das Pkw-Verkehrsaufkommen, wenn stark restriktive Push-Maßnahmen eingeführt werden und gleichzeitig jeder zuhause arbeitet, der kann.

Detaillierte Ergebnisse stellt das Factsheet „Blick auf 2050 – Modellierung von Szenarien. Erwerbstätigkeit, Siedlungsentwicklung, Verkehrssystem“ zusammen.

Nachhaltigkeit

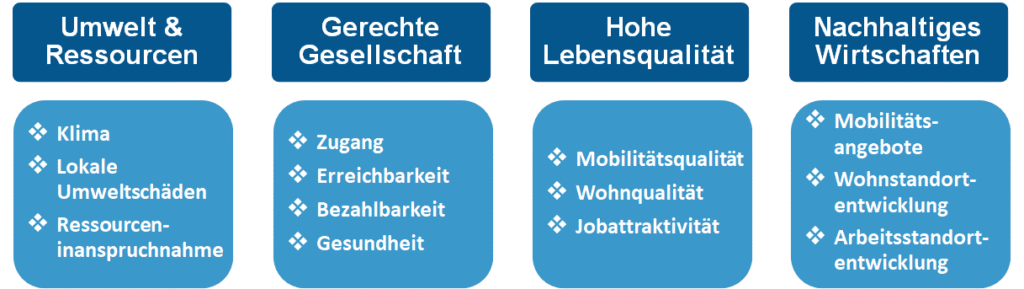

Pendeln an sich wäre nicht problematisch. Da Pendelwege aber oft in Verkehr resultieren, der sich auf die Umwelt auswirkt, ist es wichtig Pendeln auch aus der Perspektive der Nachhaltigkeit zu sehen. Nachhaltigkeit umfasst verschiedene Dimensionen: die Umwelt sollte geschont, das Klima geschützt und Ressourcen effizient genutzt werden. Hierzu gehören insbesondere auch Flächen, da diese in den Städten immer mehr verknappen und einer hohen Konkurrenz durch verschiedene Nutzungen unterliegen. Nachhaltigkeit bedeutet aber auch darauf zu achten, dass im sozialen Sinne Menschen an Mobilität teilhaben können, verschiedene Einrichtungen durch sie erreichbar sind und sie keinem Gesundheitsrisiko ausgesetzt werden. Schließlich beinhaltet die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit z.B. Bezahlbarkeit von Wohnen und Mobilität und auch der sinnvolle Einsatz der kommunalen Ausgaben für Mobilität.

Die Bemessung der Nachhaltigkeit ist von entscheidender Bedeutung um Handlungsbedarfe und Maßnahmen räumlich fokussiert abzuleiten. In MOBITAT bildeten die Nachhaltigkeits-Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales die Basis zur Entwicklung von vier anschaulichen Leitbildern mit jeweils drei bis vier Zielfeldern, die jeweils im Zusammenhang mit der Pendelmobilität stehen. Dazu zählen: „Umwelt und Ressourcen“, „Gerechte Gesellschaft“, „Hohe Lebensqualität“ und „Nachhaltiges Wirtschaften“. Die Zielfelder der verschiedenen Leitbilder sind zur Messbarkeit wiederum durch viele verschiedene Indikatoren hinterlegt, deren Berechnung möglichst aufwandsarm und deren Kommunikation verständlich ist. Je Zielfeld erfolgte die Berechnung eines Index aus den Einzelindikatoren und daraus ergibt sich die Bewertung des jeweiligen Leitbildes für jede Kommune. Aus diesen Daten kann jede Kommune Handlungsprioritäten in Bezug auf Pendelmobilität ableiten und somit entsprechende Entscheidungen mit Daten unterstützen. Wie sehen die detaillierten Ergebnisse für die einzelnen Zielfelder aus und welche Anwendungsmöglichkeiten hat die Nachhaltigkeitsbewertung? Das beschreibt der Bericht „Entwicklung einer Nachhaltigkeitsbewertung für Pendeln und Wohnen. Indikatoren für Kommunen am Beispiel der Region FrankfurtRheinMain“. Eine Zusammenfassung enthält das Factsheet „Nachhaltigkeitsbewertung für Pendelmobilität und Wohnstandortwahl“.

Quelle: ifeu